五月 18, 2022 | 腰椎頸椎

脊椎側彎會怎樣?認識原因及自我檢測方式,矯正治療更順利

脊椎側彎是什麼?

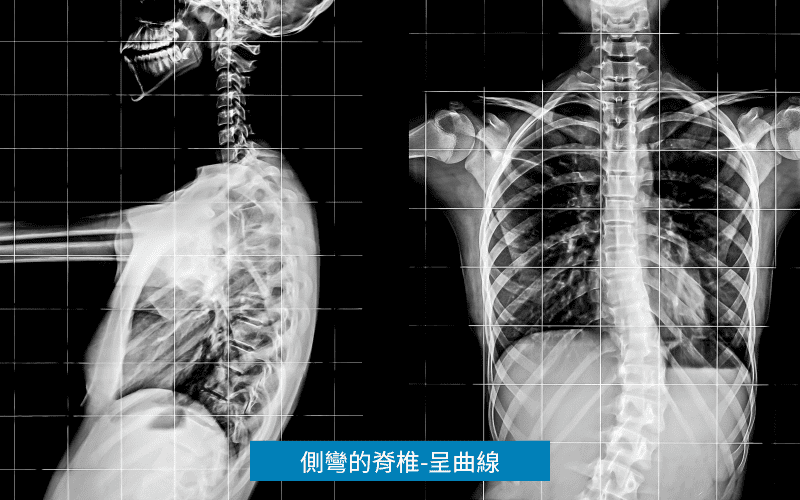

脊椎是由7節頸椎、12節胸椎、5節腰椎、5節薦椎及4節尾椎構成,上至下排列整齊,若脊椎側向的彎曲,形狀可能會呈現S形或是C形,就是所謂的脊椎側彎。然而事實上,大部分的脊椎側彎並不是單純平面的左右傾斜,而是一種3D「旋轉」的變型,就好像旋轉梯一樣。

脊椎側彎的症狀?

- 骨骼變形、骨刺形成、脊椎長期受力不均造成退化性關節炎。

- 腰、背、肩部疼痛,疲勞無力。

- 心肺受壓迫、呼吸不順、胸悶、易感染肺炎。

- 腸胃不順。

- 坐骨神經痛。

- 體態扭曲變形造成心理因素。例:外觀

脊椎側彎的原因?

經統計在台灣脊椎側彎的發生率約5%。造成的原因很多,可能是先天骨骼發育的缺陷、姿勢不良、以及神經肌肉疾病等等。可概分為功能性,結構性及原發性。

- 功能性-又稱非結構性脊柱側彎或姿勢性脊柱側彎,是一種可逆性的脊柱側彎,造成原因主要為長短腳、肌肉不平衡、骨盆傾斜、不對稱的不良姿勢習慣及肩抬高等。

- 結構性-結構性側彎則是先天脊椎結構不良或後天創傷以致脊椎無法直立。

- 原發性-原發性側彎其發生原因不詳,或由多種因素集結所造成的側彎。原發性側彎佔所有側彎的80%。 基因、姿勢、發育、營養等綜合因素所引起,因此治療方面也得多管齊下。原發性側彎分成四大階段:嬰兒期、幼年期、發育期及成年期。越早期治療,治癒率愈高。

脊椎側彎的自我檢測

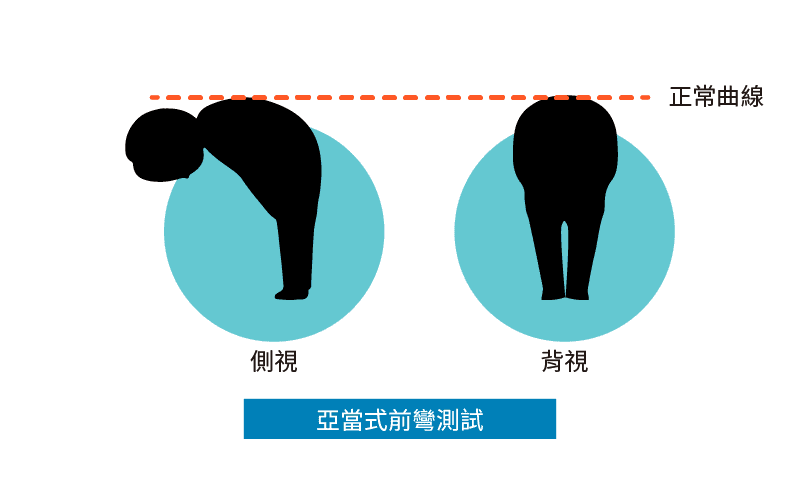

亞當式前彎

兩膝打直,身體前彎45~90度,雙手向下伸直、放鬆。 檢查3處有沒有不對稱的狀況,包括肩膀、肩胛(背部)、腰部。 如果有明顯看到背部有一邊特別高,或是歪斜,建議馬上到骨科門診檢查。

脊椎側彎的分級與治療

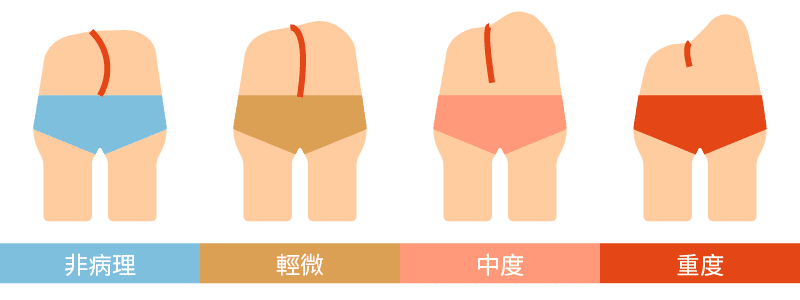

所以脊椎側彎會好嗎?其實大多數脊椎側彎的患者情況都屬於輕微,可藉由運動、藥物,注意姿勢,及適當的休息,便可恢復正常生活,改善症狀。但若角度超過20度、30度,恢復就會越來越困難,建議有症狀就要及早治療。

弧度 | 1-10度 | 10-20度 | 20-40度 | 40度以上 |

|---|---|---|---|---|

級別 | 非病理 | 輕微 | 中度 | 重度 |

症狀 | 脊椎不正 | 腰酸背痛 長短腳 高低肩 | 高低肩 骨盆歪斜明顯 | 快速、高度惡外分水嶺 可能造成其他併發症 |

治療 | 持續追蹤觀察 注意自己的姿勢與生活型態 | 進行脊椎矯正 物理治療 運動治療 | 進行脊椎矯正 物理治療 運動治療 3-4個月進行X光追蹤 惡化須穿背架進行矯正 | 手術治療 |

- 1~10度-脊椎不正,還不算是病理上的脊椎側彎,但要持續追蹤觀察,並開始注意自己的姿勢與生活形態。

- 10~20度-輕微脊椎側彎,可能會出現 長短腳、高低肩、腰痠背痛的狀況,建議進行脊椎矯正、物理治療及運動治療。75%的患者可以恢復或不會再惡化。

- 20~40度-中度脊椎側彎,女性患者開始越來越多,惡化程度也比輕度脊椎側彎大,高低肩、骨盆歪斜症狀明顯,除了做矯正、物理及運動治療之外,建議3、4個月就要進行X光追蹤,如果惡化傾向大,需穿側彎矯正衣防止惡化。

- 40度以上-重度脊椎側彎,也是快速、高度惡化的分水嶺,需手術治療,以防止角度繼續增加造成嚴重胸廓變形,影響心臟與呼吸功能及神經壓迫,甚至減少壽命,輕微的,也會因為胸骨突出而影響肩膀的功能;腰椎歪斜,則可能合併椎間盤突出、下背痛,且越是還在發育的骨頭,彎曲的程度越嚴重。

脊椎側彎的運動

實際上,脊椎側彎比較像是一種慢性疾病,是身體結構平衡失調的狀態,需要長時間控制,無法透過任何單一的治療而完全痊癒。面對這類慢性疾病時,如何「控制」讓脊椎保持(或朝向)理想的平衡狀態才是重點。可透過主動運動、生活習慣、治療關聯性疾病等方式持續控制、維持平衡。

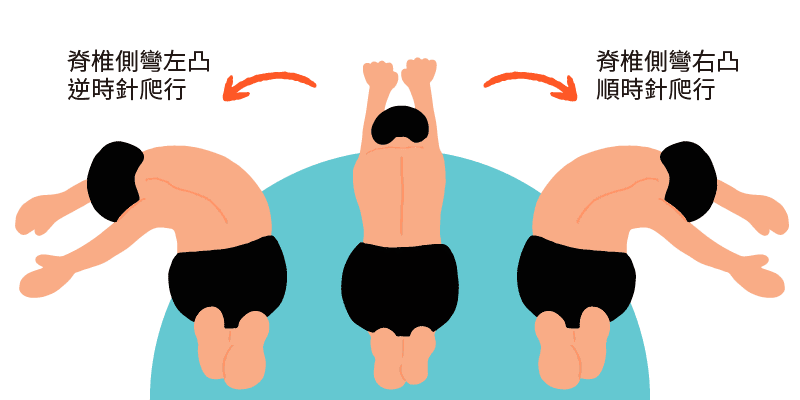

爬行運動:增加脊椎間活動度,以手掌及膝蓋著地方式,上半身繞圈爬行。

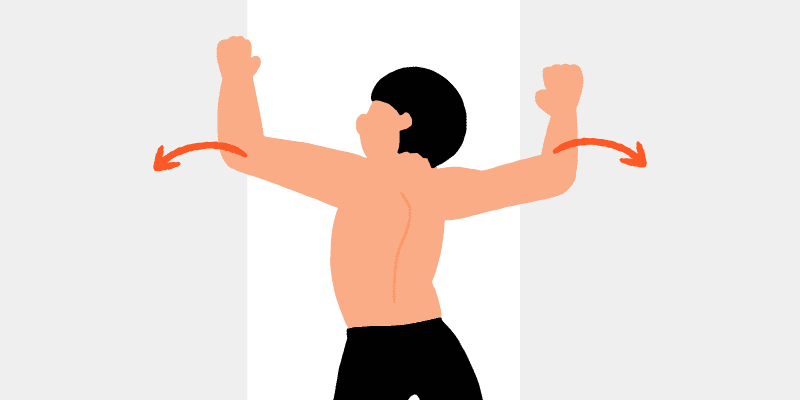

牽張運動:雙手向上平舉,脊椎挺直,做擴胸動作。做伸展運動。

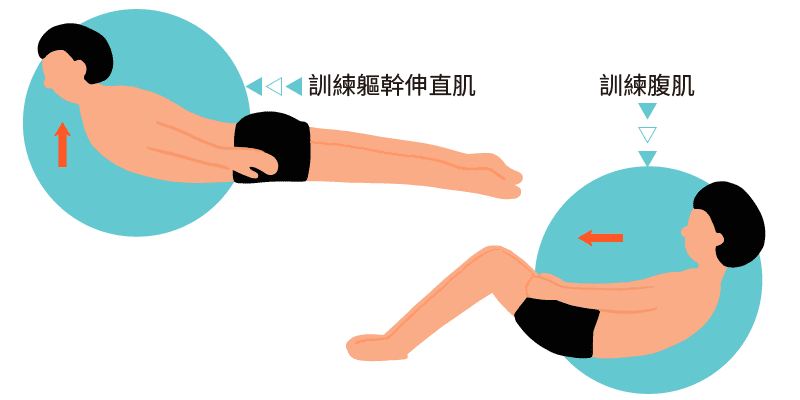

肌力訓練:強化脊柱側彎曲線之凸側。凸側、腹肌、軀幹伸直肌需做肌力訓練。

- 訓練軀幹伸直肌:一人輔助壓住臀部及雙腳,將頭及上半身向上抬。

- 訓練腹肌:雙膝彎曲,頭及上半身抬起做前彎動作。